Ученые выяснили, как особенности строения мозга связаны с проявлением аутизма у детей

Ученые обнаружили, что структура проводящих путей мозга, трактов, таламуса у детей с аутизмом и у их нейротипичных сверстников заметно различается, хотя функциональных отличий обнаружено не было. Наибольшие изменения выявлены в путях, соединяющих таламус — центр обработки сенсорной информации — с височной долей мозга. Причем чем сильнее были нарушения, тем выраженнее проявлялись аутистические черты у ребенка. Результаты опубликованы в журнале Behavioural Brain Research.

Аутизм, или расстройства аутического спектра (РАС), — это патологические состояния, при которых людям трудно общаться, понимать эмоции окружающих и адаптироваться к изменениям, а их действия и привычки характерно повторяются. Несмотря на достижения науки, диагноз по-прежнему ставится только на основе поведенческих тестов, что осложняет раннюю диагностику. Поэтому исследователи стремятся найти биомаркеры — объективные биологические показатели, такие как изменения в структуре мозга, генетические или биохимические особенности, которые можно использовать для диагностики РАС.

Ученые из ВШЭ совместно с коллегами из университетов США и России сравнили структуру мозга детей с аутизмом и их нейротипичных сверстников. В исследовании участвовали 38 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Предварительно были собраны поведенческие данные о невербальном интеллекте, уровне языкового развития и выраженности аутичных черт в области социальных навыков, переключения внимания, общения и воображения, внимания к деталям.

Исследователи детально изучали белое вещество головного мозга — часть центральной нервной системы, состоящую из миелинизированных аксонов, которые передают информацию между различными отделами мозга. Белое вещество выполняет роль проводника, соединяя различные отделы мозга и обеспечивая их слаженную работу.

Также изучалась функциональная связь таламуса — важного центра обработки информации в головном мозге — с различными участками коры, состоящими из нейронов. Таламус можно представить как диспетчерскую: он получает сигналы от органов чувств, частично их обрабатывает и передает в кору головного мозга, где информация анализируется и превращается в осознанные ощущения. Изучение функциональных связей между ними — механизмов, благодаря которым активность одной области мозга влияет на работу другой, — помогает понять, как мозг координирует восприятие и реагирует на окружающий мир.

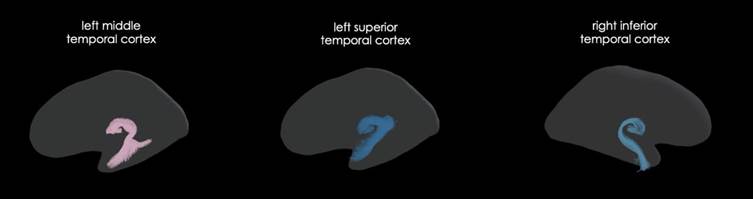

Исследователи изучили 40 проводящих путей, соединяющих таламус с различными зонами коры головного мозга. Для анализа использовали два вида магнитно-резонансной томографии (МРТ): фМРТ для изучения функциональных связей таламуса и дв-МРТ для исследования движений молекул воды внутри пучков белого вещества, соединяющих таламус с другими зонами головного мозга. Выяснилось, что у детей с аутизмом микроструктура этих путей заметно отличается от показателей типично развивающихся сверстников. Ученые обнаружили изменения в метриках, связанных с движением воды в тканях, что может указывать на повреждение аксонов у детей с аутизмом. Также было зафиксировано снижение фракционной анизотропии — показателя целостности белого вещества. Сильнее всего изменения проявлялись в путях, соединяющих таламус с височными долями. Эти нарушения могут быть связаны с проблемами в миелиновой оболочке или самой структуре волокон.

Алина Миннигулова

«Мы выполнили две задачи. Во-первых, использовали новый метод трактографического анализа — гибридную трактографию, которая позволяет визуализировать пучки волокон белого вещества даже в местах их пересечения. Это особенно важно для изучения проекционных трактов, — объясняет Алина Миннигулова, научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ. — Во-вторых, проанализировали функциональные связи между таламусом и этими же зонами коры. Выяснилось, что, несмотря на отсутствие функциональных различий, микроструктура этих путей, их строение и характеристики, заметно различаются».

Ученые также обнаружили, что чем сильнее нарушена структура белого вещества, тем выраженнее у детей с РАС аутистические черты. Это указывает на то, что изменения в проводящих путях мозга связаны с проявлением аутистических черт. Исследователи предполагают, что изучение белого вещества головного мозга может быть одним из направлений для поиска биомаркеров этих расстройств.

«Пока не существует теста, который бы точно определял аутизм. Наше исследование показывает, что изучение белого вещества, в частности структуры таламических связей, может быть важным направлением для работы и, возможно, в будущем станет полезным инструментом для диагностики», — комментирует Алина Миннигулова.

Работа выполнена при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

Вам также может быть интересно:

Ученые выявили особенности восприятия историй у дошкольников

Психолингвисты Центра языка и мозга ВШЭ совместно с коллегами из США и Германии впервые использовали регистрацию движений глаз во время проведения теста на определение нарративных навыков у дошкольников и взрослых. Исследователи обнаружили, что понимание историй зависит от их структуры, а вопросы про внутренние состояния персонажей вызывают трудности у детей 5-6 лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Experimental Child Psychology.

Видеть, ощущать и понимать: ученые ВШЭ изучат механизмы восприятия движений при аутизме

Ученые Центра исследований интеллекта и когнитивного благополучия НИУ ВШЭ выиграли грант РНФ на изучение механизмов зрительного восприятия движений при аутизме. Исследователи разработают экспериментальную парадигму, чтобы выявить взаимосвязь визуального внимания и моторики у людей с расстройствами аутистического спектра. Это позволит объяснить нейрокогнитивные механизмы, лежащие в основе трудностей социального взаимодействия при аутизме, и в дальнейшем найти способы их компенсировать.

Ученые НИУ ВШЭ создали приложение для диагностики речевых нарушений

Специалисты Центра языка и мозга НИУ ВШЭ разработали приложение для диагностики нарушений речи (афазии), которые возникают в результате травм головы, инсультов или других неврологических заболеваний. «АвтоРАТ» — это первый стандартизированный цифровой инструмент в России, позволяющий оценить наличие и степень выраженности речевых патологий. Приложение доступно в RuStore, его можно использовать на мобильных и планшетных устройствах на операционной системе Android.

Исследователи НИУ ВШЭ нашли простой и надежный способ узнать, как люди воспринимают вкусы

Группа ученых из Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ изучила, как вкус еды влияет на активность мозга, мимические мышцы и эмоции людей. С помощью ближней инфракрасной спектроскопии они показали, что приятная пища активирует области мозга, связанные с положительными эмоциями, а нейтральная — зоны, отвечающие за негативные эмоции и избегание. Предложенный подход позволяет гораздо проще прогнозировать рыночный успех продуктов и изучать пищевые расстройства. Исследование опубликовано в журнале Food Quality and Preference.

«Мы создаем медицину будущего»

Доктор Гервин Шолк — профессор Фуданьского университета в Шанхае, партнер Центра языка и мозга НИУ ВШЭ в рамках стратегического проекта «Устойчивый мозг». Доктор Шолк известен как создатель универсальной некоммерческой программы для интерфейсов мозг — компьютер BCI 2000. В своем интервью он рассказал о современных нейроинтерфейсах, методах реабилитации после инсульта, новом подходе к нейрохирургии и поделился своим взглядом на будущее нейротехнологий.

Люди, боты и цифровые двойники: итоги года стратпроекта «Устойчивый мозг»

В НИУ ВШЭ провели итоговый за 2024 год объединенный научный семинар стратегического проекта «Устойчивый мозг: нейрокогнитивные технологии адаптации, обучения, развития и реабилитации человека в изменяющейся среде». На мероприятии были представлены результаты фундаментального и прикладных проектов, направленных на разработку «3Н-технологий» — нейродиагностики, нейроадаптации и нейрореабилитации. Их цель — создать инструменты, которые позволят снизить число нейрогенных и психических заболеваний или облегчить их последствия.

Ученые раскрыли, почему больные афазией теряют способность говорить о прошлом и будущем

Международная команда ученых с участием исследователей из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ определила причины нарушений при выражении грамматической категории времени у больных афазией. Оказалось, что людям с речевыми нарушениями сложно как формировать идею времени, так и подбирать правильную глагольную форму. А вот какой из процессов дается им труднее, зависит от языка говорящего. Результаты исследования опубликованы в журнале Aphasiology.

Нейроученые обнаружили, что мозг реагирует на убеждение по принципу Анны Карениной

Группа ученых из НИУ ВШЭ изучила нейромеханизмы убеждения. С помощью МРТ-сканера исследователи зарегистрировали реакцию мозга испытуемых на доводы экспертов о вреде сахара. Оказалось, что мозг тех участников исследования, кто не поддавался убеждению, реагировал на доводы эксперта одинаково, а мозг тех, кого удалось убедить, реагировал по-разному. Таким образом, успешное убедительное сообщение влияет на мнение очень индивидуально, подбирая свой ключ к ктивности мозга человека. Результаты исследования опубликованы в PNAS.

«Нейротехнологии уже сейчас помогают людям с нарушениями речи»

4–6 ноября на площадке Национального центра «Россия» в рамках международного симпозиума «Создавая будущее» Центр языка и мозга НИУ ВШЭ провел дискуссию «Эволюция мозга: как мир меняет нас?». Особенности работы человеческого мозга обсудили исследователи из ведущих университетов страны, практикующие врачи и популяризаторы нейронаук.

Дети с аутизмом по-другому воспринимают слуховую информацию

Группа ученых при участии исследователей из Центра языка и мозга НИУ ВШЭ проанализировала особенности восприятия слуховой информации у детей с аутизмом. Ученые зафиксировали атипичное поведение альфа-ритмов как при восприятии звуков, так и в состоянии покоя. Это значит, что у таких детей уже на первых этапах работы слуховой коры головного мозга возникают нарушения в обработке звуков. В дальнейшем они могут приводить к проблемам с речью. Результаты работы опубликованы в журнале Brain Structure and Function.